【解答】

【解答】出題頻度1位!古典文法「に」の識別

「に」の識別は非常によくでるが、実はカンタンだ。

古典文法というとなんだか難しそうだが、

実は言葉なので例外が多く、それを丸暗記させられているから難しいのだ。

例外など問題にできないので無視すればいい。

法則どうりのものはかなり少ない!

この練習問題の短文を覚えてしまうのが近道!

【練習問題】次の傍線部の「に」は何か。

○a完了の助動詞 ○b断定の助動詞 ○c格助詞 ○d接続助詞 ○eナリ活用の形容動詞語尾

○fナ変動詞の語尾

1 七日

になりぬ。(船は)同じ港

にあり。

2 一夜のうちに塵(ちり)灰(はい)となり

にき。

3 神無月(かんなづき)晦日(つごもり)なる

に、紅葉散らで盛りなり。

4 黒き雲にはか

に出で来ぬ。

5 人の心すなおならねば、いつはりなき

にしもあらず。

6 (源氏は)所(ところ)狭(せ)き御身

にて、(見なれない山の景色を)めづらしう思されけり。

7 逃げて往

にけり。

解答 この7つは基本パターンなので必ず覚えよう。

1→両方とも ○c格助詞 (「に」と訳せる)

2→○a完了の助動詞 「にき・にけり・にたり」

3→○d接続助詞 (文と文をつなぐ)

4→○eナリ活用の形容動詞語尾 (「にはかなり」の連用形)

5→○b断定の助動詞 (に・あり→「で」と訳す。

「なきにしもあらず」は〈ないわけではない〉よく出るので覚えておこう。)

6→○b断定の助動詞 (「で」と訳せる。〈窮屈な御身分であって〉)

7→○fナ変動詞の語尾(「住ぬ」の連用形+けり)

【「に」のまとめ】

「に」の識別

「に」の識別問題はよくでる!センター試験でも出題頻度1位!読解でも大切。

大きく分けて「形で分かるもの」と「訳して判断するもの」がある。

まずは「形で分かるもの」から覚えよう。

◆形で分かるもの

① 接続助詞 (文と文をつなぐ。接続詞みたいなもの。意味は順接か逆接。)

文 に、 文

例 寄りて見るに、竹の中光りたり。〈近寄ると、竹の中が光っていた。〉

② 完了の助動詞「ぬ」連用形 (な・に・ぬ・ぬる・ぬれ・ね)

動詞+にき(にし・にしか)・にけり・にたり・にけむ

〈・・した・しまった〉

※「にし」の「し」は過去の助動詞「き」の連体形。「にしか」の「しか」は已然形。

例 雨降りにき。〈雨が降った。〉 雨降りにし時、〈雨が降った時、〉

雨降りにしかど(ども)〈雨が降ったけれども

③ 形容動詞ナリ活用 連用形 (なら・なり/に・なり・なる・なれ・なれ)

(いと)・・(か・がち・ら・れ・げ・ろ)に

「たいへん・・・だ」と訳せるもの!※「形容動詞」は状態を表す言葉だから

むべに→「宜(むべ)なり」(形容動詞)の連用形〈もっともだ・当然だ〉

例 なめげに〈無礼に〉まめやかに〈まじめに〉あながちに 〈強引に〉

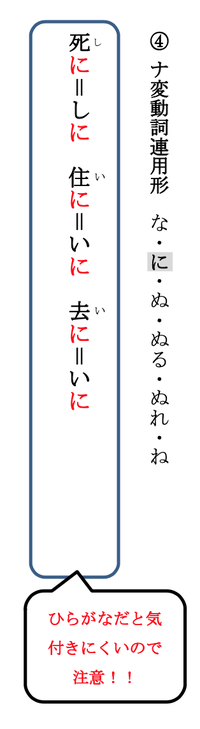

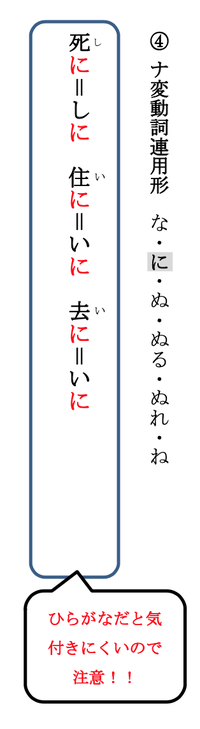

④ ナ変動詞連用形 な・に・ぬ・ぬる・ぬれ・ね

死(し)に=しに 住(い)に=いに 去(い)に=いに

※ひらがなだと気付きにくいので注意!!

⑤ 断定の助動詞「なり」の連用形 〈・・であろうか〉

(なら・なり/に・なり・なる・なれ・なれ)

重要!!

断定の助動詞「なり」の連用形 〈・・であろうか〉

(なら・なり/に・なり・なる・なれ・なれ)

ぞ・なむ・や・か・こそ・し(も)など

↓

に や (あら む)←省略されるので注意!

↑ ↑助動詞 む・らむ・けむ・ず など

ラ変(あり・侍り・候ふ・おはす・おはします)

よくある形 (これらの「に」は断定)

・・・にや

・・・にこそ

・・・になむ

・・・にやあらむ

・・・にやありけむ

・・・にこそあらめ

・無きにしもあらず

〈ないわけではない=少しはある〉

・・・にやおはせむ

・・・にやおはしますらむ

・・・にや侍る

※クリックすると大きくなるよ